© di Filippo Chinnici

Contenuti

I media di mezzo pianeta sembrano impazziti per una scoperta che certamente è importante ma non tale da giustificare un’esposizione mediatica di questo tipo. Insomma, non sono stati scoperti i rotoli di Qumran. Ho la percezione che i media stiano esagerando anche nei titoli che non mi sembrano completamente corrispondenti alla verità perché evocano chissà quali segreti nascosti. Un’esagerazione che sinceramente non comprendo e mi appare quantomeno sospetta. Ad ogni modo, proviamo a mettere da parte i titoloni fuorvianti dei media e proviamo ad entrare dentro la notizia per cercare di comprendere di cosa si tratta realmente.

1. La scoperta in sé

In realtà Grigory Kessel, un ricercatore dell’Accademia austriaca delle scienze (ÖAW), non ha scoperto alcun capitolo nascosto della Bibbia, né un testo segreto, ma molto più semplicemente mentre svolgeva ricerche nella Biblioteca vaticana, si sarebbe imbattuto in un residuo del Vangelo di Matteo risalente – a suo dire -, a 1750 anni fa. Tutto qua. Nulla di misterioso.

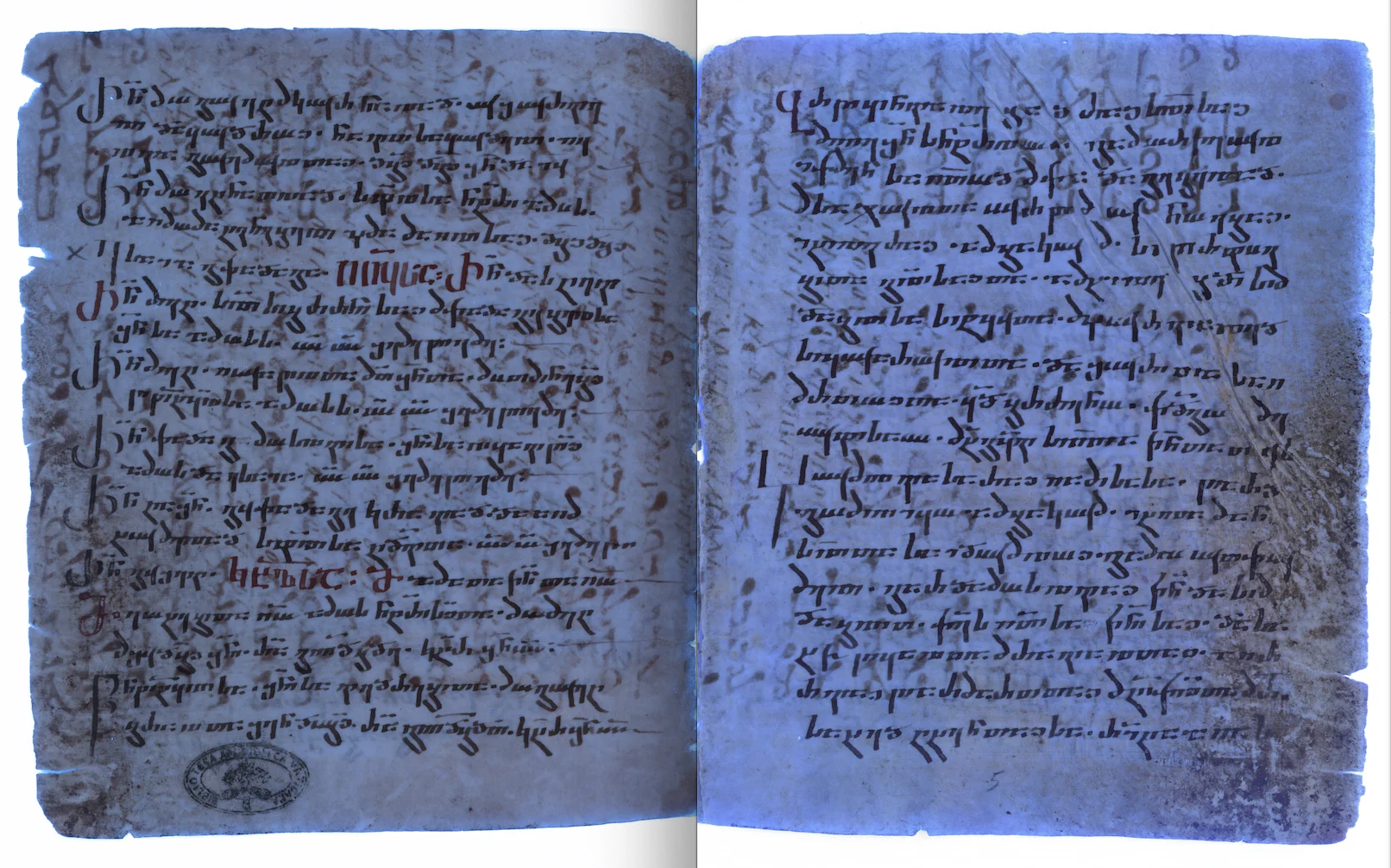

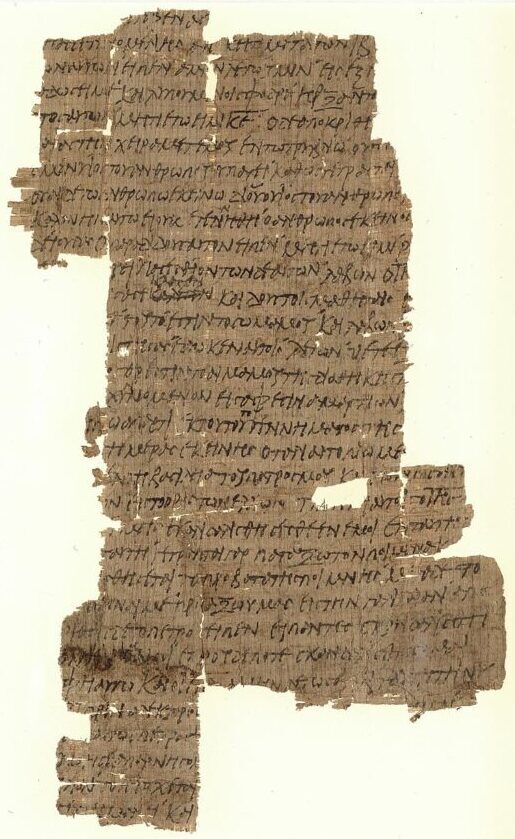

Entrando nello specifico, si apprende che si tratta del frammento di due pagine contenenti alcune parti del Vangelo di Matteo (da 11:30 a 12:26) scritto in una vecchia versione siriaca e “coperto” da altri strati di scrittura. Pertanto è solo un caso di riciclaggio di vecchie foglie di pergamena (quello che chiamiamo palinsesto), che ora possiamo leggere grazie all’ imaging multispettrale. È così, infatti, che Kessel, è riuscito a scovarlo. I raggi ultravioletti hanno fatto emergere il testo originale durante la scansione di un pezzo di pergamena. Ci sono pochissimi manoscritti di questa versione in antico siriaco, quindi questa scoperta è una gradita aggiunta!

Secondo la posizione ufficiale dell’Accademia austriaca delle scienze, il testo che ora si può leggere sulla pergamena potrebbe essere stato scritto da un palestinese sopra il testo originale circa 1.300 anni fa. Infatti, poiché nel medioevo le pergamene scarseggiavano nelle zone desertiche, spesso erano riutilizzate riscrivendo su di esse un nuovo testo originale.

Torneremo a parlare della scoperta in sé più avanti, nel sesto paragrafo, dopo aver detto qualcosa sul prof. G. Kessel e sul Vangelo di Matteo in modo da capire di cosa stiamo parlando.

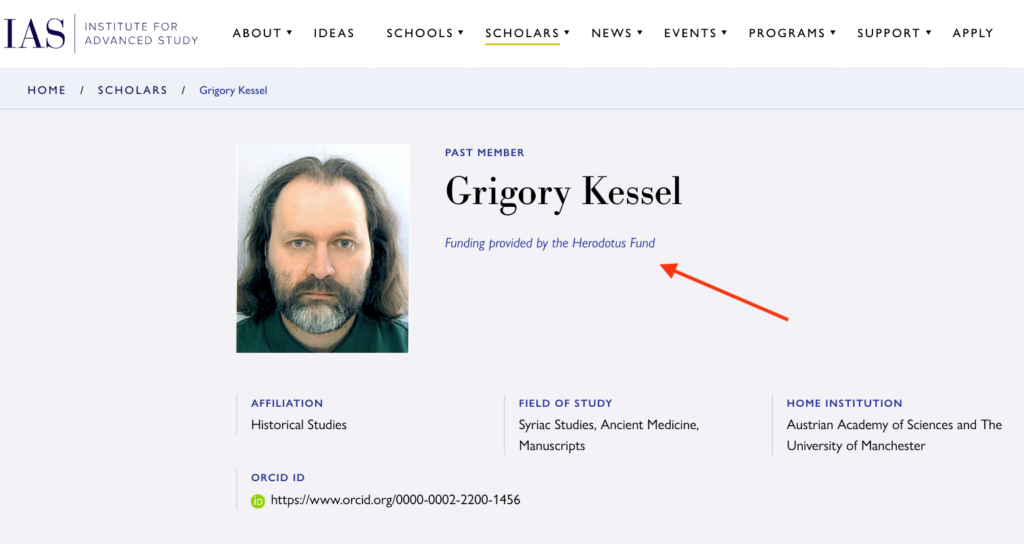

2. Chi è Grigory Kessel

Grigory Kessel ha studiato filosofia, storia e cristianesimo orientale a Mosca. Ha una doppia affiliazione sia presso l’Accademia Austriaca delle Scienze che presso l’Università di Manchester (ricerca sostenuta dal Wellcome Trust), ed è specializzato nello studio del patrimonio letterario del cristianesimo siriaco con particolare attenzione ai manoscritti. Oltre ai manoscritti, le sue pubblicazioni trattano testi medici e monastici siriaci. Kessel partecipa a numerosi progetti di catalogazione, tra cui il Sinai Palimpsest Project e quelli dell’Hill Museum e della Manuscript Library.

Quanto alla Wellcome Trust, andando nel loro sito si legge che è una fondazione di beneficenza globale fondata nel 1936 dall’imprenditore farmaceutico Henry Wellcome che finanzia la ricerca guidata dalla curiosità e secondo cui, si legge nel loro sito, in questo momento le sfide più grandi per la salute dell’umanità sono tre: il cambiamento climatico, le malattie infettive e la salute mentale. Il loro lavoro è finanziato da un portafoglio di investimenti che attualmente ammonta, niente poco di meno che, a 37,8 miliardi di sterline. Mi sto limitando a quanto dichiarano essi stessi, [qui] ma se fate le ricerche inutile dirvi dove andate a finire perché l’avete capito.

Oltre a questo, Grigory Kessel ha ricevuto finanziamenti anche dal Herodotus Fund che a sua volta, anch’essa, si alimenta grazie ai soliti circuiti legati ai banchieri sionisti e ai gesuiti.

Prima di procedere, cerchiamo di dare uno sguardo al Vangelo di Matteo per meglio capire di cosa stiamo parlando.

3. Lo scrittore del Vangelo di Matteo

Sebbene lo scrittore del primo Vangelo non riveli chiaramente la propria identità, è ampiamente riconosciuto che si tratti di Matteo il pubblicano, chiamato anche Levi. Ne troviamo traccia già tra la fine del I secolo e l’inizio del II secolo. Lo citano Clemente Romano nel 95 d.C. e Ignazio d’Antiochia nel 115 d.C., e allusioni si trovano anche nell’Epistola di Barnaba tra il 100 e il 130 d.C. e nella Didaché (100 d.C.). L’autenticità del Vangelo è altresì corroborata dalle citazioni e dalle convinzioni di Giustino martire, Dionigi di Corinto, Teofilo di Antiochia e Atenagora di Atene. Lo storico Eusebio di Cesarea menziona Papia di Gerapoli(nota 1), il quale affermò che «Matteo scrisse i Logia (cioè «discorsi») nella lingua ebraica e ognuno li interpretò come sapeva». Ireneo, Pantenio e Origene concordano, sostanzialmente, con tale opinione.

Fino a poco tempo fa, tutti ritenevano che ebraico equivalesse ad aramaico; ma dopo le scoperte dei manoscritti di Qumran (fra i quali si è trovato il commento ad Abacuc, in lingua ebraico-biblica) questa interpretazione non è più sicura: Matteo infatti potrebbe aver scritto in lingua classica ebraica, essendo questa ancora in uso. Sin dai primi secoli, i primi scrittori sono unanimi nell’asserire che Matteo scrisse per i cristiani di Palestina, nella loro lingua, gli insegnamenti di Gesù. E poiché Gesù non scrisse, ma parlò soltanto, si capisce come tale insegnamento possa venire detto da Papia Logia, ossia «discorsi» per riferirsi sia agli insegnamenti di Gesù che alle narrazioni vere e proprie. Tale scritto, oggi perduto, si ritiene che sia sostanzialmente contenuto nel nostro vangelo greco di Matteo, che nel Canone occupa il primo posto tra i libri del Nuovo Testamento. Certo è che alcuni padri della chiesa, soprattutto Girolamo, ci parlano del «Vangelo secondo i Nazareni» utilizzato dalla omonima comunità, composta da Ebrei credenti in Gesù Messia e osservanti della Torah. Girolamo afferma che il Vangelo era scritto in aramaico palestinese, più precisamente «in lingua caldea e siriaca ma non caratteri ebraici», laddove invece il siro-aramaico utilizzava l’alfabeto siriaco. Ad ogni modo, quanto alla testimonianza di Papia, J. Kiirzinger è del parere che non si parli affatto di un preesistente Vangelo in ebraico o aramaico in quanto l’espressione greca di Papia, che fu fraintesa anche da alcuni scrittori antichi, andrebbe resa: «Matteo ordinò i logia secondo un modo di presentazione giudaico». (J. Kiirzinger, Das Papiaszeugnis und die Erstgestalt des Matthiius evangeliums: BZ n.s. 4 (1960) 13.20).

Papia non era un ignorante – come pare vogliano far credere alcuni studiosi riconducibili ai soliti circuiti massonici aschenaziti –, e fu in rapporti molto stretti, per ragioni cronologiche e geografiche, con i personaggi citati nel vangelo di Matteo, e si interessò alla tradizione su Gesù. Dire che egli fosse del tutto disinformato è un puro pregiudizio. Papia, si riferisce a una precedente raccolta di «logia» di Gesù che Matteo ordinò seguendo una presentazione giudaica.

Oltre a queste testimonianze, vi sono anche altre prove, per così dire «interne», che confermano la paternità di Matteo. Questo Vangelo contiene riferimenti dettagliati sul denaro che non si trovano nel resto del Nuovo Testamento. Si parla, ad esempio, di «didramme» (17:24), «statere» (17:27), «talenti» (18:24) mostrando che l’autore possiede una conoscenza numismatica non comune a quei tempi. Non così per Matteo il quale, essendo un esattore delle tasse, aveva dimestichezza con il denaro, sapeva tenere i conti e comprendeva il costo delle cose. Inoltre, questo Vangelo è l’unico che parla di Matteo definendolo il «pubblicano», mentre gli altri Vangeli non usano questo termine di disprezzo. Sembra, che Matteo stesso voglia evidenziare chi era prima della profonda trasformazione avvenuta in lui dopo l’incontro con il Messia. E così, potremmo continuare ancora su questa linea.

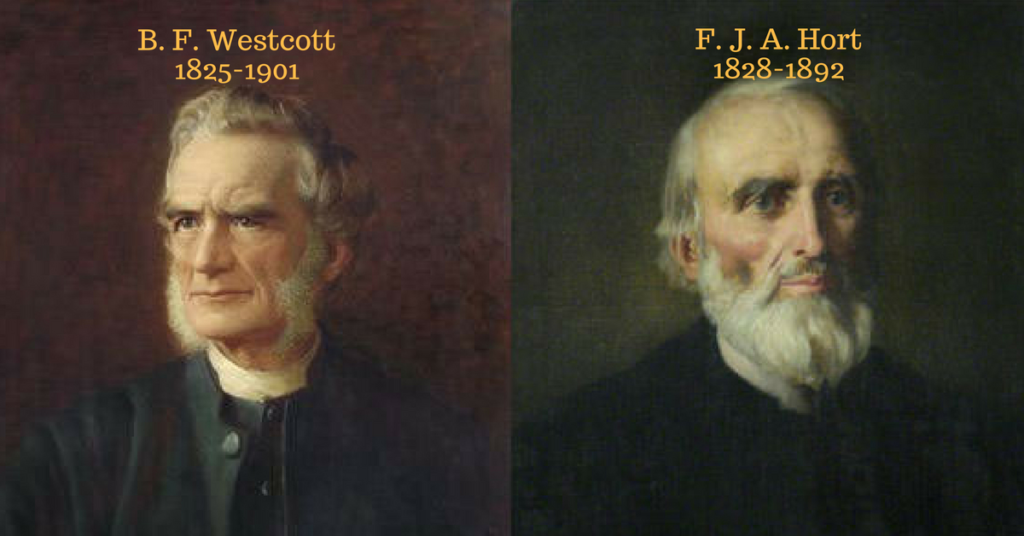

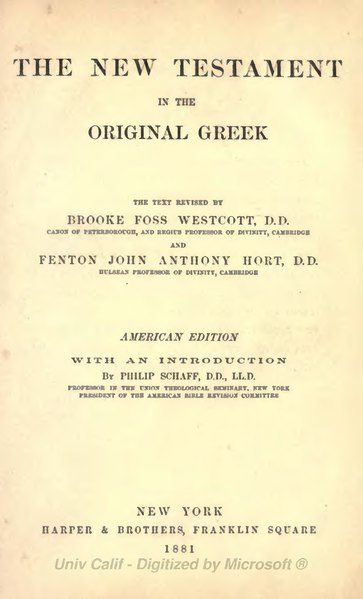

Pertanto, che lo scrittore del primo Vangelo sia Matteo è una certezza consolidata da sempre, sin dal primo secolo. Perlomeno fino al 18° secolo quando alcuni biblisti e studiosi di critica testuale, più o meno finanziati dai banchieri sionisti aschenaziti e alcuni dei quali persino coinvolti con l’occultismo e lo spiritismo (es.: B.F. Westcott e F.J.A. Hort), iniziarono a tirare fuori strane teorie per mettere in discussione tanti capisaldi della fede cristiana(nota 2). E così iniziarono a teorizzare che lo scrittore del primo Vangelo non fosse Matteo ma uno sconosciuto che avrebbe copiato dal Vangelo di Marco, con cui effettivamente vi sono delle somiglianze ma come vi sono pure con il Vangelo di Luca. Non per niente i tre Vangeli sono chiamati «sinottici», poiché riportano i fatti legati alla vita di Gesù dallo stesso punto di vista. In ogni caso, è stato ampiamente dimostrato che vi sono delle sostanziali differenze linguistiche le quali dimostrano che Matteo non ha potuto copiare da Marco. Ad ogni modo, non credo sia il caso affrontare qui questioni tecniche in un articolo che deve comunque mantenere un taglio giornalistico.

Pertanto, che lo scrittore del primo Vangelo sia Matteo è una certezza consolidata da sempre, sin dal primo secolo. Perlomeno fino al 18° secolo quando alcuni biblisti e studiosi di critica testuale, più o meno finanziati dai banchieri sionisti aschenaziti e alcuni dei quali persino coinvolti con l’occultismo e lo spiritismo (es.: B.F. Westcott e F.J.A. Hort), iniziarono a tirare fuori strane teorie per mettere in discussione tanti capisaldi della fede cristiana(nota 2). E così iniziarono a teorizzare che lo scrittore del primo Vangelo non fosse Matteo ma uno sconosciuto che avrebbe copiato dal Vangelo di Marco, con cui effettivamente vi sono delle somiglianze ma come vi sono pure con il Vangelo di Luca. Non per niente i tre Vangeli sono chiamati «sinottici», poiché riportano i fatti legati alla vita di Gesù dallo stesso punto di vista. In ogni caso, è stato ampiamente dimostrato che vi sono delle sostanziali differenze linguistiche le quali dimostrano che Matteo non ha potuto copiare da Marco. Ad ogni modo, non credo sia il caso affrontare qui questioni tecniche in un articolo che deve comunque mantenere un taglio giornalistico.

Ora, poiché sono sempre i banchieri sionisti aschenaziti (in particolare i Rockefeller che hanno un sostrato evangelico Battista) i finanziatori delle facoltà teologiche e quindi anche degli studiosi di critica testuale, è accaduto nel campo degli studi biblici e teologici quello che è accaduto per altre discipline, come ad esempio la medicina. E così questa interpretazione (come tante altre) nata nei circuiti sionisti, negli ultimi anni si è tendenzialmente imposta presso le facoltà di Teologia che l’ha trasferita ai predicatori (sacerdoti, pastori, ecc. ) che a loro volta hanno iniziato a diffonderla tra i fedeli. Ciò è accaduto, però, non sulla base di prove scientifiche, concrete e convincenti, ma per emulazione, dove gli studiosi di critica testuale si premiano tra loro, si citano tra loro e ripetono pappagallescamente più o meno gli stessi concetti. Se a questo si aggiunge che diversi di questi studiosi appartengono alle massonerie o comunque a società segrete boicottando chiunque non intenda far parte della loro cerchia, allora ecco che il gioco è fatto, poiché tutti questi studiosi rispondono a ordini superiori. Rispondono a chi costruisce le loro carriere, a chi fa vincere loro premi e riconoscenze e a chi dà loro lo stipendio. Basti pensare che l’intero mondo protestante americano, dalle sette gnostiche come New Age e Scientology fino a quelle millenariste come gli Avventisti e i Testimoni di Geova passando per Mormoni e Pentecostali, giusto per citare quelle più note, con relative facoltà di teologia e scuole bibliche sono state sempre controllate dai Rockefeller.[qui], [qui]

Lo stesso dicasi per le Società Bibliche che traducono e stampano Bibbie. Chi pensate che siano i finanziatori di queste società bibliche? Penso, ad esempio, al coinvolgimento di Nelson Rockefeller con Wycliffe Bible Translators , finaziati e usati per penetrare il mercato latinoamericano. John D. Rockefeller oltre al Bible Moody Institute – fondato dall’evangelista e uomo d’affari Dwight Lyman Moody -, nel 1886 aveva istituito l’Università di Chicago per essere il suo personale think tank nella comunità accademica, e ha incaricato un esercito di linguisti, psicologi ed esperti di scienze sociali ad elaborare nuove “teorie” sugli esseri umani per favorire l’infiltrazione e spinto ad adattare la traduzione di alcuni testi biblici per questo scopo. William Cameron Townsend (9 luglio 1896 – 23 aprile 1982), noto linguista-missionario cristiano e fondatore del Wycliffe Bible Translators e del Summer Institute of Linguistics , presenti senza fare troppo rumore anche in Italia con il nome di Associazione Italiana Traduttori della Bibbia nel cui sito si legge in modo beffardo «Noi crediamo che la Bibbia sia letteralmente ispirata da Dio e quindi debba essere tradotta sottomettendosi al testo senza stravolgerne liberamente i contenuti», tranne poi avere fatto l’esatto contrario.

4. Lo stile del Vangelo di Matteo

Iniziamo con il dire che è un buon greco, quello della classe colta del tempo – senz’altro migliore di quello di Marco –, che subisce l’influsso della versione dei Settanta, la traduzione greca dell’Antico Testamento di epoca ellenistica. Eppure, se nessuno può affermare con certezza l’esistenza di un originale aramaico, è altresì vero che nessuno può escluderlo. E la questione della lingua è irrilevante per stabilire l’appartenenza dello scrittore al giudaismo. Quel che emerge dall’analisi del testo greco è il periodare semplice che predilige frasi brevi collegate dalla congiunzione «e». Pertanto, la sua struttura e composizione dimostrano che l’evangelista è influenzato dalla letteratura giudaica, e non poteva essere diversamente. Se la copia originale di Matteo fosse davvero in aramaico, colui che condusse il lavoro in greco deve essere stato anch’egli un semita, perché non ha avuto difficoltà ad impiegare semitismi e a mantenere quel carattere particolare di stile, secondo il quale la materia non è disposta in ordine cronologico, ma in ordine logico. Infatti, avvenimenti e pensieri dottrinali sono raggruppati ora in base alle idee che contengono, ora in base a una pura assonanza di parole, come avviene normalmente nella letteratura ebraica, anche biblica.

Matteo quindi rinuncia a un ordine cronologico, per dare una sintesi dottrinale più efficace e completa; perciò le particelle temporali (quando, poi, allora ecc.), non devono essere intese sempre alla lettera, ma talvolta come semplici mezzi per indicare una successione, senza alcun rigore di tempo.

Matteo quindi rinuncia a un ordine cronologico, per dare una sintesi dottrinale più efficace e completa; perciò le particelle temporali (quando, poi, allora ecc.), non devono essere intese sempre alla lettera, ma talvolta come semplici mezzi per indicare una successione, senza alcun rigore di tempo.

Inoltre, secondo la migliore tradizione didattica ebraica, anche Matteo impiega molti accorgimenti stilistici, per rendere la materia più comprensibile e facile da mandare a memoria: formule di inizio sempre uguali, come pure formule di chiusura che si ripetono alla lettera; numeri ricorrenti; associazione di idee, richiamate a volte dalla sola presenza di un determinato vocabolo. Se questo indica uno scrittore vigile, che rinuncia alla vivacità narrativa, che invece troviamo nel Vangelo di Marco, è altresì vero che ciò gli consente di dare agli avvenimenti una maggior portata dottrinale; anzi gli permette di esporli in funzione non tanto della narrazione in sé quanto in vista di enunciati teologici da illustrare. Perciò il fine apologetico del Vangelo di Matteo è quanto mai evidente: discorsi e avvenimenti sono ordinati in modo da mostrare che Gesù è il Messia atteso; i titoli messianici sono ripresi e sottolineati con energia; il regno dei cieli è sviluppato in maniera particolare e illustrato con numerose parabole.

E poi, come già accennato, solo in questo Vangelo viene dato a Matteo l’appellativo certamente non onorifico di «pubblicano», ma d’altra parte molti termini sono presi dal linguaggio della finanza; sono distinte le varie monete meglio che in tutti gli altri scritti sinottici (ne parla 38 volte, contro 22 di Luca e 8 di Marco); parla con maggior frequenza del danaro (12 volte) e sa distinguere i vari tributi e gabelle.

Tutto questo è conforme a quanto la tradizione cristiana primitiva asserisce del Vangelo di Matteo, scritto per aiutare i Giudeo-cristiani nella loro polemica (caratteristica di quell’ambiente) con gli Ebrei della Palestina.

5. Luogo e data di composizione del Vangelo di Matteo

L’ambiente in cui sboccia il Vangelo è quello siro-palestinese, probabilmente nella città di Antiochia, ed è composto nell’ambito della comunità giudeocristiana di lingua greca, per cui il testo era destinato innanzitutto ai Giudei.

Secondo la tradizione unanime, sarebbe stato scritto prima di quello di Marco, quindi poco prima del 55. In ogni caso, la copia in greco che abbiamo dovrebbe essere collocata dopo Luca e prima della distruzione di Gerusalemme per opera di Tito che, com’è noto, avvenne nel 70 d.C.. Quindi la data di composizione del Vangelo di Matteo va collocata tra il 60 e il 70 d. C.

Infatti, Matteo è impegnato nella dimostrazione che Gesù sia il Messia dell’Antico Testamento, e il continuo riferimento a usi e costumi giudaici, dati per conosciuti e acquisiti dai lettori, dimostra come quello scritto fosse indirizzato alla predicazione proprio presso i Giudei.

Cerchiamo adesso di vedere nello specifico in cosa consiste la scoperta di Grigory Kessel.

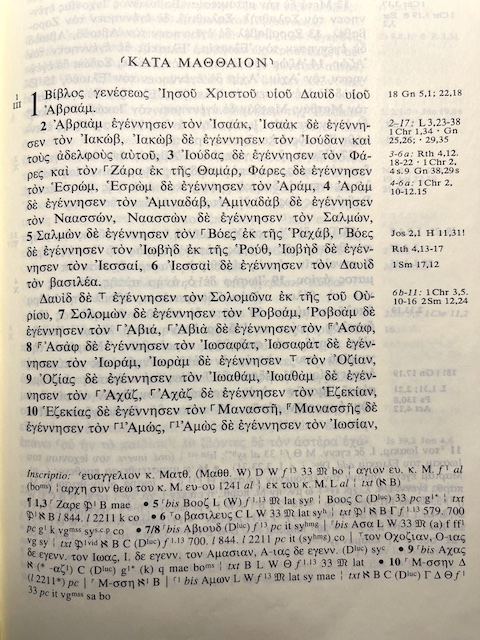

6. I manoscritti del Vangelo di Matteo

La scoperta di Kessel è senz’altro un pezzo importante del puzzle nella storia della Bibbia. Si tratta di una delle più antiche testimonianze testuali dei Vangeli: un piccolo frammento manoscritto della traduzione siriaca dal greco, scritto nel III secolo e copiato nel VI secolo. Lo studio del prof. Grigory Kessel è stato pubblicato il mese scorso nella prestigiosa rivista New Testament Studies, e smentisce quelle che fino adesso sembravano delle certezze, secondo cui – per usare le parole del prof. Bruce Metzger -, «ad eccezione dei manoscritti sinaitico e curetoniano, nessun’altra copia dei Vangeli nella versione in antico siriaco è stata identificata con certezza». [qui] e [qui] La situazione è cambiata nel 2016 quando Sebastian Brock ha introdotto la parte esistente di un terzo manoscritto, basato su immagini multispettrali prodotte dal Sinai Palimpsests Project.

Per quel che ho potuto verificare l’unica novità presentata è sinceramente ben poca cosa rispetto al clamore mediatico che si sta dando, e riguarda il versetto di Matteo 12:1 che nella versione standard greca dice:

«In quel tempo, Gesù, di sabato si mise a camminare tra i campi di grano. I suoi discepoli ebbero fame e iniziarono a sgranare spighe e a mangiare»,

mentre secondo la versione siriaca appena scoperta, secondo quanto ci dice G. Kessel si leggerebbe:

«[…] iniziarono a sgranare spighe, strofinarle tra le mani e a mangiarle».

La traduzione siriaca sarebbe stata scritta almeno un secolo prima dei più antichi manoscritti greci sopravvissuti, compreso il Codex Sinaiticus. I primi manoscritti sopravvissuti con questa traduzione siriaca risalgono al VI secolo e sono conservati negli strati cancellati, i cosiddetti palinsesti, di fogli di pergamena appena scritti.

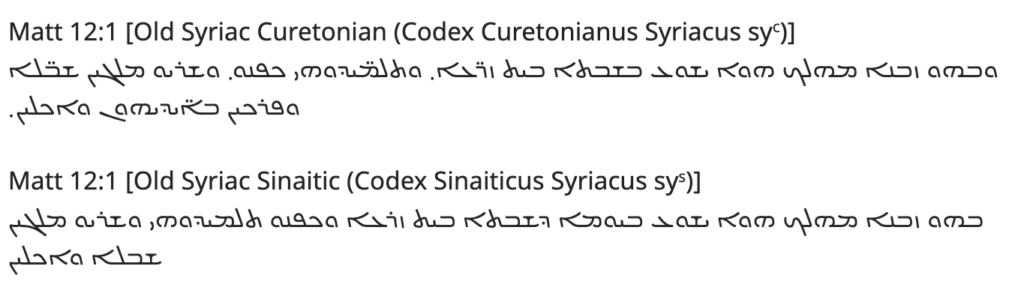

Obiettivamente, le parole in più, che ho provveduto a sottolineare, non cambiano la sostanza del messaggio e non riguardano alcun aspetto teologico. Però aggiungono un dettaglio che a questo punto dovrebbe essere messo a confronto con altri antichi manoscritti per verificarne l’autenticità. E qui va detto che solo per il Vangelo di Matteo abbiamo 1173 antichi manoscritti, e avvalendomi del sito internet linkato, non sono riuscito a trovare altri manoscritti che supportano questa versione più lunga scoperta dal prof. Kessel, ad eccezione del Codex Curetonianus Syriacus (syc) dove però non leggo che si strofinarono le mani ma che straccarono le spighe con le mani.

Mia traduzione letterale del Codex Curetonianus Syriacus (syc)

«E in quel tempo Gesù camminava di sabato nei campi seminati, e i suoi discepoli ebbero fame. E iniziarono a strappare spighe, a staccarle con le loro mani e a mangiarle».

Qui è presente ܒܐ̈ܝܕܝܗܘܢ (b’ideyhun, «con le loro mani»), probabilmente per enfatizzare il gesto fisico.

L’analisi sintattica del testo siriaco evidenzia una struttura composta da tre proposizioni principali collegate da coordinazioni. La prima descrive Gesù che, in un determinato momento (ܘܒܗܘ ܙܒܢܐ) /w-b-haw zabanā), cammina nel giorno di sabato attraverso i campi seminati, dove il complemento di luogo (ܒܒܝܬ ܙܪ̈ܥܐ /b-ḇēṯ zarʿē) e di tempo (ܒܫܒܬܐ /b-šabbṯā) sono strettamente connessi al verbo principale (ܡܗܠܟ /mhalk). La seconda proposizione introduce i discepoli, i quali vengono presentati come soggetto (ܬܠܡ̈ܝܕܘܗܝ /talmiḏawhy) che, affamati (ܟܦܢܘ /kapnū), agiscono nella terza proposizione. Quest’ultima descrive una sequenza di azioni consequenziali: i discepoli iniziano a raccogliere spighe (ܫܪܝܘ ܡܠܓܝܢ ܫܒ̈ܠܐ /šaryū malgīn šaḇlē), a staccarle con le loro mani (ܒܐ̈ܝܕܝܗܘܢ /b-aydayhūn) e infine a mangiarle (ܘܐܟܠܝܢ /w-aklīn). L’uso specifico delle mani, marcato con la locuzione ܒܐ̈ܝܕܝܗܘܢ (b-aydayhūn), sottolinea un’azione manuale diretta e concreta che enfatizza il gesto fisico e personale di raccogliere e preparare il cibo.

In ogni caso c’è da dire che stiamo parlando di un manoscritto del V secolo – scoperto nel 1858 da William Cureton, un orientalista inglese, da cui prende il nome -, probabilmente tradotto dal greco e fino ad oggi poco autorevole. Ho verificato che anche il Codex Sinaiticus Syriacus (sys ) – suo manoscritto fratello -, non contiene la frase in oggetto.

In sintesi, questa scoperta non ha e non avrà alcun impatto sui Vangeli, né tantomeno sul Vangelo di Matteo. L’unico aspetto interessante di questa scoperta, secondo me, è che da un punto di vista della critica testuale potrebbe significare che il testo della versione siriaca curetoniana che ho citato, può darsi che anticamente fosse più accettato e autorevole di quanto si sia creduto fino ad oggi. Attendo, comunque, di leggere la pubblicazione del prof. Grigory Kessel prima di poter dare un mio parere definitivo.

L’unica vera certezza che ricaviamo da questa scoperta, è che l’interazione tra la ricerca classica e le moderne tecnologie digitali, possono aprire scenari interessanti negli studi papirologici e biblici in generale.

7. La critica testuale

Qualora qualche individuo non avvezzo a tali studi fosse turbato dalle informazioni qui esposte, ritengo doveroso sottolineare che, nell’ambito della ricerca filologica e testuale, non esiste al mondo, in nessuna epoca storica, un testo scientificamente più accurato della Bibbia. Il confronto tra questa e qualsiasi altra opera dell’antichità non ammette paragoni.

Si consideri, anzitutto, la scarsità e la distanza temporale dei manoscritti relativi alle opere più celebri dell’antichità. L’Iliade di Omero, uno dei capisaldi della letteratura greca, è giunta a noi in meno di 600 manoscritti, redatti a distanza di secoli dagli originali. Il più antico manoscritto completo dell’opera, il Venetus A, risale al X secolo d.C., ovvero circa 1.800 anni dopo la presunta data di composizione del poema. Nonostante l’importanza di questo codice, esso rappresenta soltanto una tradizione mediata e ricostruita dagli editori dell’antichità.

Gli scritti di Euripide, altro pilastro della letteratura greca, sono tramandati in meno di 400 manoscritti, anch’essi distanti secoli dagli originali. Per quanto riguarda le opere di Tacito, tra i massimi storici dell’età imperiale romana, i suoi Annali completi sono giunti a noi grazie a un unico manoscritto, noto come Codex Mediceus, copiato nel IX secolo d.C., ovvero circa 700 anni dopo la composizione dell’opera.

Un ulteriore esempio significativo è quello delle opere di Platone: i manoscritti disponibili che contengono i suoi dialoghi sono meno di 250 e risalgono a oltre un millennio dopo la stesura originale. Persino il corpus delle opere di Aristotele, che esercitò un’influenza straordinaria sulla filosofia occidentale, è basato su un numero estremamente ridotto di manoscritti tardoantichi e medievali, spesso incompleti o lacunosi.

Questi dati palesano l’immensa difficoltà della filologia classica nel ricostruire fedelmente i testi antichi e rivelano come, nonostante il valore delle opere citate, la tradizione manoscritta di tali testi sia frammentaria, lacunosa e lontana nel tempo dalle composizioni originali. Il Venetus A, ad esempio, costituisce la base delle edizioni moderne dell’Iliade, ma rappresenta soltanto una frazione della tradizione.

Vi sono, ovviamente, delle dovute eccezioni, che riguardano testi meno antichi e molto più vicini agli originali. Si considerino, ad esempio, i manoscritti della Divina Commedia, che godono di una tradizione relativamente recente. Tuttavia, neppure per questa celeberrima opera della letteratura italiana esiste un autografo. Gli 800 manoscritti che tramandano il poema rendono l’opera ben attestata, ma non paragonabile alla mole e alla qualità della documentazione relativa ai testi biblici.

Di contro, la Bibbia, in particolare il Nuovo Testamento, presenta una situazione diametralmente opposta. Il testo greco del Nuovo Testamento è tramandato in oltre 5.000 manoscritti, molti dei quali risalenti a un’epoca relativamente vicina a quella degli autografi. Ad esempio, i papiri del Nuovo Testamento, come il Papiro Rylands 457 (P52), contenente un frammento del Vangelo di Giovanni, sono databili al II secolo d.C., a pochi decenni dalla stesura dell’originale. Nessuna opera dell’antichità può vantare una tale vicinanza temporale tra il momento della composizione e i testimoni manoscritti disponibili.

Anche opere bibliche considerate “periferiche” rispetto al canone principale, come l’Apocalisse, sono comunque attestabili in circa 300 manoscritti greci, un numero impressionante se paragonato ai manoscritti disponibili per qualsiasi opera della stessa epoca.

Un altro elemento che testimonia l’unicità della tradizione biblica è rappresentato dalla Vulgata, la traduzione latina della Bibbia realizzata da Girolamo nel IV secolo d.C., la quale è giunta a noi in circa 8.000 manoscritti. A ciò si aggiungono le antiche versioni in siriaco, copto, armeno e altre lingue, che arricchiscono ulteriormente il panorama documentario.

Oltre ai manoscritti biblici veri e propri, vi è poi un’impressionante quantità di lezionari, ovvero manoscritti liturgici utilizzati per le letture nelle chiese durante alcune festività particolari, e di citazioni patristiche, che rappresentano un’ulteriore fonte di testimonianza testuale. Le opere dei padri della Chiesa contengono un numero incalcolabile di citazioni bibliche, tali da permettere, secondo gli studiosi, la ricostruzione dell’intero Nuovo Testamento anche in assenza dei manoscritti diretti.

Tali considerazioni dimostrano inequivocabilmente che la tradizione manoscritta della Bibbia è non solo quantitativamente superiore, ma anche qualitativamente più affidabile rispetto a quella di qualsiasi altra opera dell’antichità. Questo fatto è tanto più straordinario se si considera il contesto storico in cui la Bibbia è stata tramandata, segnato da persecuzioni, dispersioni e tentativi di soppressione dei testi cristiani.

Tali elementi dovrebbero essere sufficienti a rendere l’idea di quanto sia mastodontica la mole di testimoni a favore del testo del Nuovo Testamento e di come Dio abbia vigilato, in modo soprannaturale, sulla trasmissione della Sua Parola. Egli ha preservato un numero straordinario di manoscritti, evitandoci, al contempo, di cadere nella tentazione della bibliolatria attraverso il possesso delle copie autografe. Questa molteplicità di testimoni, quasi identici tra loro, ci conduce a proclamare con fede e certezza che Ogni Scrittura è ispirata(nota 3) da Dio (2Ti 3:16) e che uomini hanno parlato da parte di Dio, perché sospinti(nota 4) dallo Spirito Santo (2P 1:21).

Note

- Papia di Gerapoli fu uno scrittore cristiano vissuto a cavallo tra la seconda metà I secolo e la prima metà del II secolo. Scrisse un’opera esegetica sui detti del Signore basata sui Vangeli di cui ci sono rimasti pochi frammenti relativi alla composizione del Vangelo di Matteo e Marco.

- La principale fondatrice della Società Teosofica, Helena Blavatsky (1831-1891), fece parte del revival dell’occulto inglese del XIX secolo, così come i due teologi anglicani, Brook Foss Westcott (1825-1903) e Fenton Anthony Hort (1828-1892) che crearono il testo greco del Nuovo Testamento di Westcott-Hort del 1881, contribuendo all’inizio di un percorso conosciuto come «critica testuale del Nuovo Testamento». Helena Blavatsky ha gettato le basi per il movimento New Age. Poi Alice A. Bailey (1880-1949) creò molti degli insegnamenti specifici del movimento occulto che arrivarono sulla scena con la controcultura degli anni Sessanta e Settanta. Alice Bailey si trasferì dall’Inghilterra negli Stati Uniti e sposò Foster Bailey, un massone di alto grado che scriveva sull’occultismo. Alice Bailey faceva parte della Società Teosofica di Blavatsky. In questo contesto si inseriscono la Cambridge Ghost Society e la Society For Psychical Research che i due teologi anglicani Brook Foss Westcott e Fenton Anthony Hort hanno contribuito a creare. Sia chiaro che stiamo parlando di due società segrete che studiavano e promuovevano l’occultismo. Cecil Rhodes, un importante leader di quello che oggi viene chiamato «Nuovo Ordine Mondiale», organizzò una società segreta nel 1891 che apparentemente includeva Lord Rothschild d’Inghilterra. Arthur Balfour e Lord Rothschild erano anche membri del Club degli Apostoli di cui facevano parte pure Westcott, Hort, Henry Sidgwick e altri membri della Society for Psychical Research. Insomma, la storia è lunga e complessa e indugiare troppo adesso significherebbe uscire dal tema e dallo scopo dell’articolo. Può darsi vi scriverò degli articoli a parte.

- L’aggettivo θεόπνευστος /Theópneustos lett. «soffiata da Dio» e NON «dettata», come invece pretendono di essere gli scritti sacri delle altre religioni. Il soffio di Dio evoca l’influenza soprannaturale sugli scrittori sacri (circa 40, nell’arco di circa mille anni e con cultura e formazioni diverse) a scrivere verità divine senza errori nel totale rispetto della loro personalità che non è stata alienata.

- Il verbo φέρω/phérō significa: «conduco, trasporto». Pertanto, se consideriamo entrambi i brani (2Ti 3:16 e 2P 1:21) il senso è che gli scrittori della Bibbia furono sospinti dallo Spirito Santo un po’ come fa il vento con un’imbarcazione a vela, ossia senza ledere la volontà degli scrittori sacri che possiamo immaginarli con le mani comunque al timone dell’imbarcazione mentre il vento dello Spirito santo soffia sulle vele sospingendoli.

Articoli dello stesso autore

- Quale significato esoterico nei funerali di Papa Benedetto XVI ?

- B. Grillo (massone) fonda la sua “chiesa”: cosa si nasconde?

- Le morti improvvise degli ultimi tempi hanno in comune tutte un danno alla ghiandola pineale

- Meloni e Netanyahu cosa non ci hanno detto?

- Crollo di euro e dollaro e le nuove valute sostenute dall’oro